Schwerin – In einer Regierungserklärung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Vorgehensweise der Landesregierung in der Corona-Krise erläutert und den Bürgerinnen und Bürgern des Landes für ihre Geduld gedankt.

„Die Aufgabe, vor der wir in den nächsten Monaten alle gemeinsam stehen, ist klar: Wir müssen uns weiter vor dem Corona-Virus schützen und gleichzeitig das soziale und wirtschaftliche Leben wieder öffnen. Besonnenheit, Zuversicht und Solidarität haben uns durch diese schwierigen letzten Wochen getragen. Besonnenheit, Zuversicht und Solidarität tragen uns auch jetzt auf unserem Weg in eine neue Normalität“, erklärt die Ministerpräsidentin zu Beginn ihrer Rede.

Das Land habe vor rund zwei Monaten aufgrund der auch in Deutschland schnell anwachsenden Zahl an Corona-Erkrankungen umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen. Das sei der Landesregierung aus guten Gründen nicht leichtgefallen. „Wir arbeiten seit vielen Jahren dafür, dass unser Land wirtschaftlich vorankommt, dass Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. Es ist unser gemeinsames Ziel, dass unsere Kinder in Kitas und Schulen beste Bildungschancen haben und dass ihre Eltern Familie und Beruf gut miteinander verbinden können. Jetzt mussten wir plötzlich Einschränkungen in Bereichen vornehmen, die uns besonders am Herzen liegen“, erläuterte Schwesig.

Auch seien die Maßnahmen mit Eingriffen in Grundrechte verbunden. „Aber klar ist, dass die Freiheit, die unser Grundgesetz dem Einzelnen gewährt, dort endet, wo sie auf Kosten anderer geht. Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Wer in diesen Zeiten von der Würde des Menschen redet, muss vor allem das Ziel haben, Gesundheit und Leben zu schützen und zu ermöglichen, dass jede und jeder, die Behandlung bekommt, die nötig ist“, sagte die Ministerpräsidentin weiter.

„Ich will ausdrücklich betonen. Es handelt sich um temporäre Einschränkungen. Es geht nicht darum, auf Dauer Freiheiten einzuschränken. Das genaue Gegenteil ist richtig: Wir wollen die Einschränkungen möglichst schnell wieder außer Kraft setzen. Sobald die Lage das möglich macht“, betonte die Ministerpräsidentin.

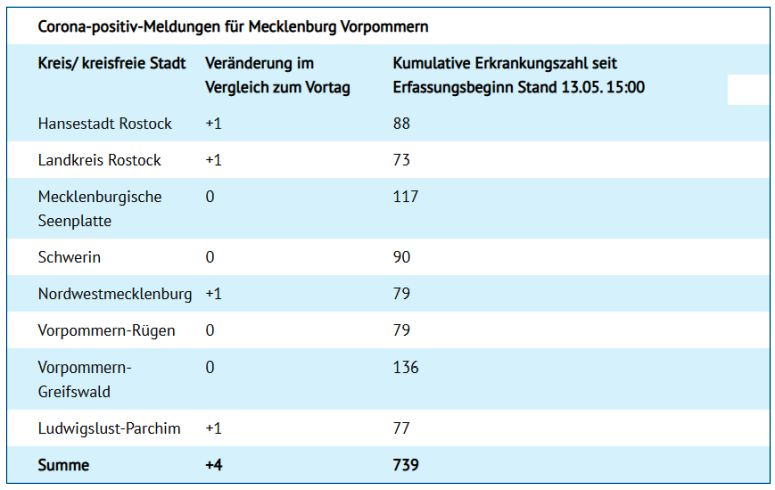

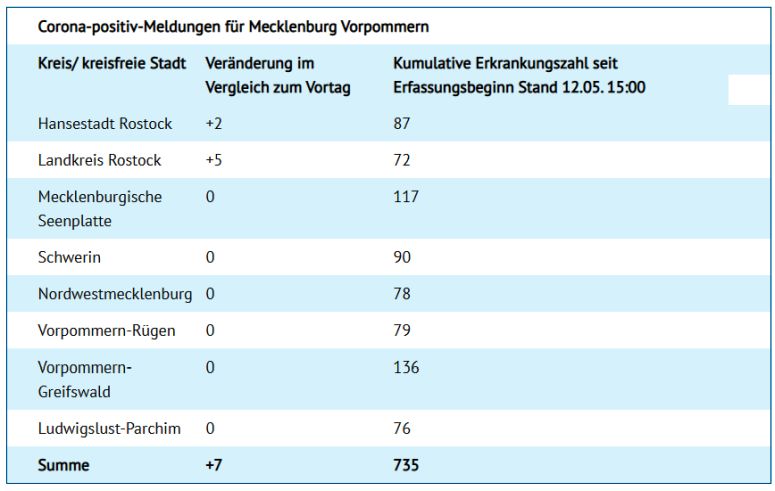

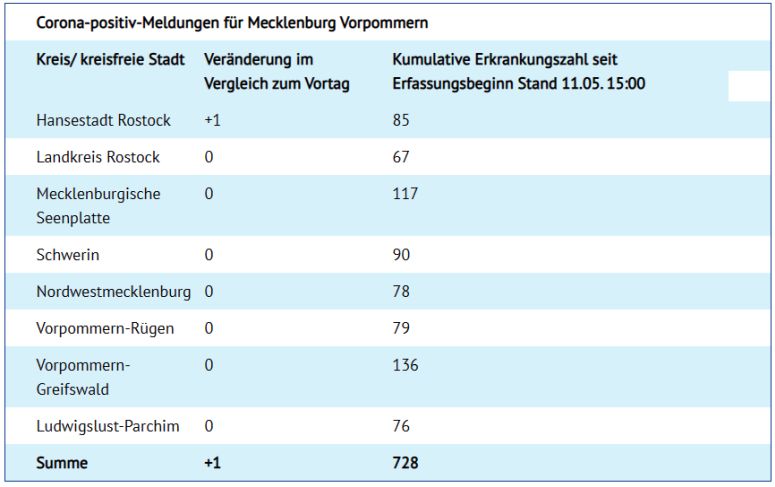

Gegenwärtig seien die Schutzmaßnahmen aber zumindest noch teilweise weiter nötig. Mecklenburg-Vorpommern sei das Land mit der geringsten Zahl an Infektionen. „Dass wir das geschafft haben, ist ein Erfolg der Vernunft und der Disziplin der Menschen in unserem Land. Ein Abstandsgebot nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch im Privatleben kann und will man nicht lückenlos kontrollieren. Das funktioniert nur, wenn die Menschen mitmachen. Ich bin stolz darauf, dass sich fast alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes an die Regeln halten. Das rettet Menschenleben“, erklärte Schwesig.

Seit Ostern habe das Land erste vorsichtige Lockerungen vorgenommen – erfreulicherweise ohne dass dies zu einem Anstieg der Infektionszahlen geführt habe. „Jetzt beginnt die nächste Etappe: Wir öffnen wieder wirtschaftliches und soziales Leben. Dafür gilt ein bundesweiter Schutzrahmen mit Abstands- und Hygieneregeln, dem Tragen von Mund- und Nasenschutz in bestimmten Situationen und mit Kontaktbeschränkungen, mindestens bis Anfang Juni. Wobei wir die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert haben: Jetzt können sich auch zwei Familien wieder treffen“, erläuterte Schwesig.

Innerhalb des bundespolitisch gesetzten Rahmens gehe das Land auch eigene Wege bei der Lockerung von Maßnahmen. „Weil sich in Mecklenburg-Vorpommern weniger Menschen angesteckt haben, können wir schneller als andere Bundesländer zum Beispiel Gaststätten wieder öffnen und Tourismus zulassen. Wir haben uns sehr für diesen regionalen Weg eingesetzt. Denn wir müssen die Gesundheit der Menschen in unserem Land schützen. Wir müssen aber auch die Arbeitsplätze in unserem Land schützen und den Kindern Bildungsmöglichkeiten geben“, sagte Schwesig.

Klar sei, dass nur schrittweise vorgegangen werden könne. „Schritt für Schritt in eine neue Normalität und die Infektionszahlen im Blick“ – das sei das Prinzip des MV-Plans, mit dem die Landesregierung das wirtschaftliche und soziale Leben in Mecklenburg-Vorpommern schrittweise wieder hochfahren will. „Es ist ein Plan in fünf Phasen. Für jeden Bereich haben wir offengelegt, was wir lockern wollen. Das gibt den Betroffenen Perspektive“, erläuterte die Ministerpräsidentin. Wie schnell das Land die Schutzmaßnahmen weiter lockern kann, hänge immer von der weiteren Entwicklung der Corona-Zahlen ab.

Bei den Kitas und Schulen sei für die Landesregierung entscheidend, dass wieder für alle Kinder ein Angebot gemacht wird. „Liebe Kinder, liebe Jugendliche, wir haben euch nicht vergessen. Im Gegenteil: in der Corona-Zeit an jedem Tag an euch gedacht. Wir wissen, dass euch in dieser Zeit die Kita fehlt, die Schule, die Freundinnen und Freunde. Die Kitas und die Schulen zu schließen, ist uns besonders schwergefallen. Leider ist es jetzt auch besonders schwer, Kitas und Schulen wieder zu öffnen. Denn das sind Orte, wo man nicht gut Abstand halten kann“, sagte Schwesig. Deshalb gehe das Land bei den Kitas und den Schulen vorsichtig und schrittweise vor. Nach den Abschlussklassen kommen weitere Jahrgänge in die Schulen zurück. Auch in den Kitas werde das Angebot ausgeweitet.

„Besonders belastend sind die Einschränkungen für ältere Menschen im Pflegeheim und für ihre Angehörigen. Ältere sind einerseits von Corona besonders gefährdet. Andererseits sind sie auf Besuche besonders angewiesen. Ab dem 15. Mai sind Besuche wieder möglich: zunächst von einer festen Kontaktperson einmal am Tag. Die Voraussetzung ist, dass die Einrichtung ein Schutzkonzept umsetzt“, erläuterte die Ministerpräsidentin weiter. Im Bereich der Alten- und Pflegeheime würden zudem zusätzliche Testungen vorgenommen, um der besonderen Situation gerecht zu werden.

Schwesig begrüßte die Pläne des Bundes, für die Beschäftigten in der Altenpflege einen Pflegebonus in Höhe von 1.000 Euro zu zahlen. „Und wir haben hier in der Koalition im Land, in der Landesregierung und mit den Regierungsfraktionen, beraten, dass wir diesen Pflegebonus für die Altenpflege auf 1.500 Euro aufstocken wollen als Dankeschön und als materielles Zeichen“, kündigte Schwesig an.

Für den Tourismus sei ein 5-Stufen-Plan entwickelt worden. „Unser Ziel ist ein sicherer Tourismus. Sicher für Einheimische, Urlaubsgäste und Beschäftigte“, so die Ministerpräsidentin. „Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Leben für Einheimische und Gäste. Ich bin überzeugt: Wenn uns der Weg in den sicheren Tourismus gelingt, ist das eine Chance für uns als beliebtestes Urlaubsland.“

Aber auch viele andere Branchen seien durch die Corona-Krise hart getroffen worden. Deshalb habe das Land den MV-Schutzfonds aufgelegt. „Dafür stehen 1,1 Milliarden Euro bereit. Das ist finanziell ein Riesenkraftakt. Aber er ist nötig, um Unternehmen zu sichern und Arbeitsplätze zu schützen“, sagte die Ministerpräsidentin. Es sei aber absehbar, dass weitere Konjunkturprogramme benötigt werden, um gegen die steigende Arbeitslosigkeit vorzugehen und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Darüber sei das Land mit dem Bund im Gespräch.

„In einer solchen Krise ist die Regierung gefordert, schnell und verantwortungsbewusst Entscheidungen zu treffen. Das haben wir in den vergangenen Wochen getan“, hob Schwesig hervor. „Aber mir ist wichtig, dass die Landesregierung keine einsamen Entscheidungen trifft. Wir haben in den vergangenen Wochen immer gemeinsam mit den Fraktionen des Landtags, mit den Oberbürgermeistern und Landräten, mit der Wirtschaft, mit den Verantwortlichen im Tourismus diskutiert, was geht und was noch warten muss. In der Krise haben Regierung und Opposition, das Land und die Kommunen zusammengestanden. Das war eine gute Erfahrung: gemeinsam gegen das Virus. Allen Beteiligten danke ich ganz herzlich“, sagte die Ministerpräsidentin.

„Demokratie bewährt sich, wenn Regierung und Parlament verantwortungsbewusst und schnell Entscheidungen treffen. Demokratie bewährt sich, wenn Entscheidungen diskutiert, im Zweifel auch gerichtlich überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Demokratie bewährt sich, wenn aus vielen einzelnen Interessen ein möglichst breit getragener Weg entsteht, der unserem Land guttut. Unsere Demokratie hat sich auch in der Corona-Krise bewährt. Das ist eine gute Erfahrung“, erklärte die Ministerpräsidentin.

Zum Abschluss wandte sich Schwesig noch einmal direkt an die Bürgerinnen und Bürger: „Wir müssen lernen, mit dem Corona-Virus zu leben. Wir werden weiter Geduld und Durchhaltevermögen brauchen. Wir können noch nicht alle Einschränkungen aufheben. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich bin davon überzeugt: Wir werden diese Herausforderung gemeinsam meistern. Wir wollen wieder an die gute Entwicklung unseres Landes vor Corona anknüpfen.“

In den letzten Wochen habe das Land Mecklenburg-Vorpommern eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität erlebt. „Diese Erfahrung nehmen wir mit in die Zukunft. Auch wenn wir als Menschen gerade Abstand halten: Als Land halten wir zusammen“, so die Ministerpräsidentin.